作者:总体技术部 林涛

近日,工业和信息化部人工智能标准化技术委员会发布了《工业和信息化领域人工智能安全治理标准体系建设指南(2025版)》(以下简称《指南》)。《指南》以人工智能赋能新型工业化为主线,遵循统筹发展和安全的基本原则,旨在为推动我国人工智能产业高质量发展提供坚实技术支撑。

一、背景分析

人工智能的快速发展应用,正在加速对其安全监管和规范的工作步伐。除了人工智能安全相关法规、政策之外,标准也是监管部门重点推进的关键抓手。

人工智能安全相关的标准体系是推进人工智能安全标准化工作的纲领性文件,对于统筹协调标准化工作具有重要指导意义。

二、两个标准体系

今年以来,人工智能安全领域已发布两个标准建设体系相关文件。一个是《人工智能安全标准体系(V1.0)》(征求意见稿)(2025年1月)(以下简称《标准体系》),一个是此次的《工业和信息化领域人工智能安全治理标准体系建设指南(2025版)》(以下简称《体系指南》)。如何理解二者的联系和区别,对于厘清人工智能安全标准的脉络具有重要意义。

首先,从关联来看。主要体现在制定依据、体系框架等方面具有一定的相似性。

一是制定依据方面,二者都明确将《全球人工智能治理倡议》(国家网信办于2023年发布)作为最终依据文件。

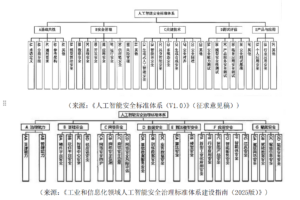

二是在体系框架方面,二者都围绕人工智能的生命周期或生态体系,对安全标准要素进行了规划和细分。关键标准要素如数据安全、系统安全、供应链安全等均是二者的共同重要关注点。(二者标准体系如下图所示)

其次,从区别来看。主要体现在制定和发布主体、效力等方面的不同。

一是制定主体方面。前者由全国网安标委(SAC/TC260)组织制定和发布,后者则由工信部人工智能标委会(MIIT/TC1)制定发布。网安标委是经国家标准化管理委员会(SAC)批准成立(2002年4月),是在信息安全技术专业领域内从事标准化工作的技术工作组织。而工信部人工智能标委会则是工信部下属的标准化工作组织,成立于2024年12月,主要负责行业领域人工智能标准的制修订工作。

二是效力方面。在效力层级上,前者属于国家标准体系的范畴,其体系内的具体标准规范要优于后者适用;但后者侧重于本行业标准需求,其下的具体标准规范在技术门槛等方面一般会严于国家标准。当然,在缺乏国标的情况下,行标具有一定的临时替代关系。

三、思考和展望

1. 我国目前人工智能相关标准知多少?

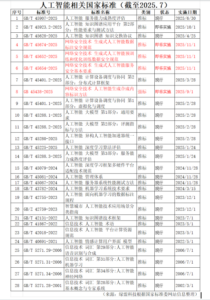

在国家标准层面。我国人工智能领域的技术标准化工作可追溯到本世纪初,已走过二十多年的发展积累历程。根据国家标准权威网站发布的信息,现行和即将生效的人工智能相关国家标准有近30部,其中人工智能安全相关标准有4部。如下表所示。

在行业标准层面。人工智能相关行业标准涉及领域较广,目前尚缺乏较为完整的统计数据。但从工信部公布的数据来看,电信和电子行业领域对于人工智能的技术标准和安全标准也已开展超过20年,积累形成了一批现行行业标准。如下表所示。

2. 标准之间的协调将成为重点关注之一

随着人工智能技术和应用的迅速演进,相关的标准规范推进工作料将进一步提速。对于行业和企业而言,贯标工作通常是合规工作的重要乃至关键一环,对于标准的贯彻执行,不仅具有系统性和整体性,也事关企业成本和投入。

尽管国标和行标的理论区别较为清晰,但在实际执行过程中,受多种因素影响,不同标准体系在时间衔接、内容衔接等方面或存在不够协调的情况。因此在实际操作中不同标准体系、不同标准规范之间如何更好的协调和协同,无疑将是行业和企业的重要关切。而从完善法规政策体系的视角出发,强化标准体系、具体标准规范之间的协调统一,也是管理部门提升管理效率、加强统一管理的必然路径。